はじめに:二次元グッズは「愛のカタチ」である

「推しを日常に溶け込ませたい」——これが世界のオタクたちに共通する願いだ。日本では「グッズ」が単なる商品ではなく、キャラクターへの愛を具現化する「聖遺物」として進化を続けている。

本記事では、日本の二次元グッズ市場の核心トレンドを解剖しつつ、アメリカ・中国・欧州の動向と比較。特に「自作グッズ」という新潮流が示す、オタク文化の未来像に迫る。

第一章:日本二次元グッズの進化軸——「高級」「日常」「カスタム」の三方向

日本の二次元グッズ市場には、三つの重要な進化の方向性が見られる。第一に「高級志向」——プレミアムフィギュアの需要増加と職人技術の復権。第二に「日常融合」——タオルやマグカップなど、実用性と趣味性の両立。そして第三に「カスタマイズ重視」——推しカラーや好みのデザインを選べるパーソナライズサービスの台頭だ。

この三つのトレンドは、単独で存在するのではなく、相互に影響し合いながら市場全体を牽引している。例えば、高級フィギュアにカスタマイズ要素を取り入れたり、日常アイテムにプレミアム感を付加したりする複合的な商品開発が活発化している。結果として、より豊かで多様な「推し活」の選択肢が生まれている。

こうした進化の背景には、オタク消費の多様化と成熟化がある。かつての「とにかく集める」という量的な消費から、「どう楽しむか」という質的な消費へとシフトしているのだ。このトレンドは、特に若い世代のオタクたちの間で顕著に見られる。

第二章:世界比較——各国が描く「グッズ文化の地図」

1. 中国:爆発的市場×「国産グッズ」の台頭

- 「谷子(グッズ)店」8227%増という驚異的成長(2024年美团データ)

- 痛バッグ文化の進化:SNS連動型デジタルディスプレイ付きリュック(リアルタイムで推しの名言表示)

- 課題:低価格品の粗製乱造問題(「同人グッズ」と「海賊版」の境界線曖昧化)

2. アメリカ:パーソナライズ革命

- 「Build-Your-Own」プラットフォームの隆盛:

- マーベル公式「ヒーローカスタマイザー」(超能力エフェクト選択可能なフィギュア作成ツール)

- 3Dスキャン技術を活用した「自分がアベンジャーズになる」体験

3. 欧州:アートとの融合

- ルーブル美術館公式コラボ

- サステナブル素材へのこだわり

第三章:未来を切り開く「自作グッズ」という革命

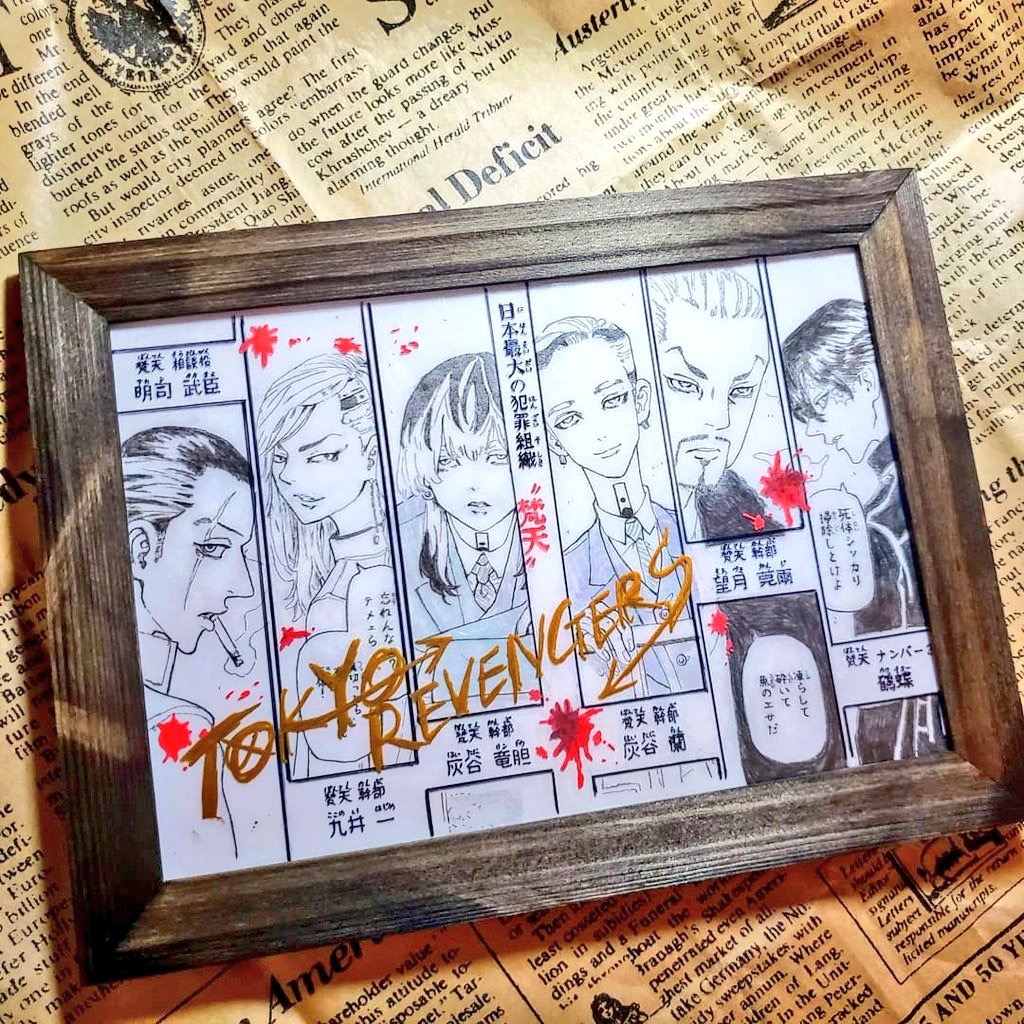

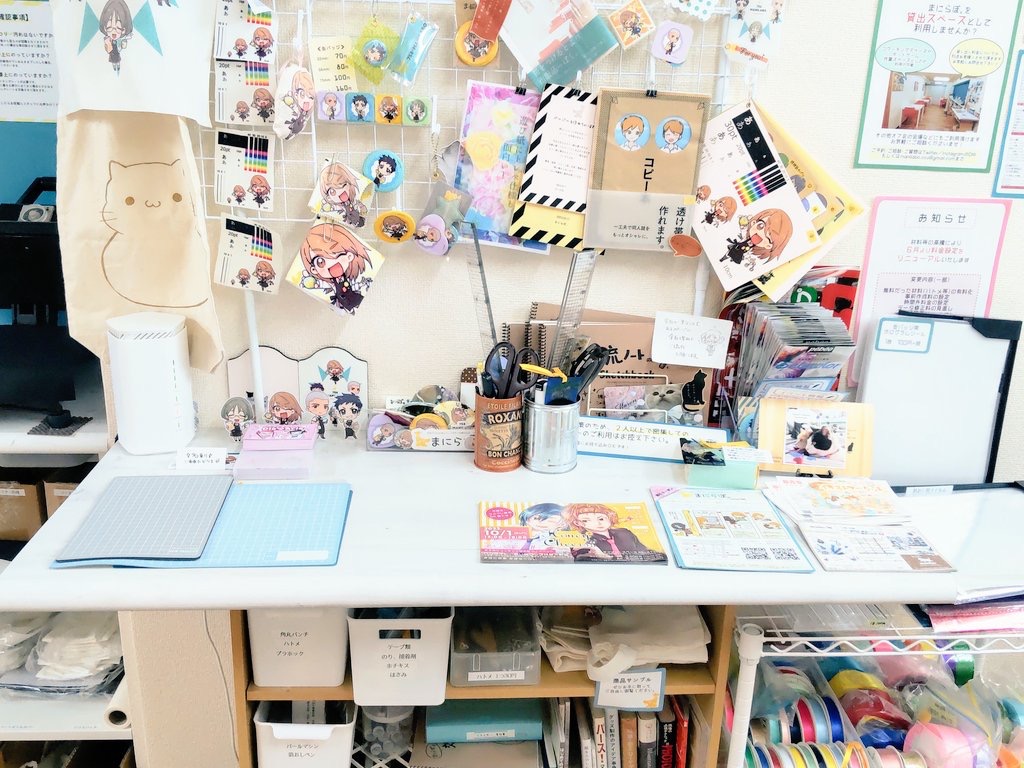

1. 日本発「同人文化」のグローバル化

- 技術民主化:家庭用レーザーカッター(『プロセカ』風自作アクリルスタンド制作キット)

- 公式認証システムの登場(バンダイ「二次創作マーケットプレイス」β版)

- グローバル展開支援:越境ECプラットフォームとの連携による同人グッズの国際販売支援システム(クリエイターズマーケット「WorldCraft」での実証実験開始)

2. 中国の「私娃」現象

- 個人設計→工場直接生産のサプライチェーン確立(某乙女ゲームキャラの非公式ぬいぐるみ生産数、公式品を逆転)

- NFT連動型グッズ:ブロックチェーンでオリジナリティ保証する「デジタル痛Tシャツ」

- SNSプラットフォームとの連携:TikTokやWeiboでバイラルになった自作グッズのリアルタイムトレンド分析と生産最適化システムの確立

- 生産者コミュニティ形成:WeChat・RED・Tiktokなどのソーシャルプラットフォームを活用した自作グッズ制作者同士のナレッジ共有と技術向上の活性化

- 生産技術の革新と共有:3Dプリンティング、レーザーカッティング、UV印刷などの最新技術を活用した自作グッズの品質向上と、オンラインワークショップを通じた技術ノウハウの共有化

- 一線メーカーとの連携:自作グッズ制作者と大手製造業者のコラボレーション増加(例:コスパ社との技術提携による品質管理システムの導入)

- マーケットプレイス整備:独自の取引プラットフォーム「二次元工房」の台頭と知的財産権保護の取り組み

- グローバル展開の加速:中国発の自作グッズブランドの国際展開(日本のコミケや欧米のアニメコンベンションへの出展増加)

結論:グッズは「文化交差点」になる

日本の二次元グッズが追求する「本物性」と、海外で加速する「自己表現性」。両者が融合する先に、オタク文化は新次元へ到達する。2025年現在、世界のグッズ市場は「所有」から「創造」へパラダイムシフト中だ。あなたの「推し愛」が、次のカルチャートレンドを生み出す——そんな時代が到来している。

具体的には、以下の4つの変革が今後のグッズ文化を決定づけるだろう:

- デジタルツイン統合:フィジカルグッズとデジタルコンテンツの境界線が消失。ARマーカー内蔵アクリルスタンドや、NFT連動フィギュアなど、現実とバーチャルを横断する体験の主流化

- サステナビリティ重視:環境配慮型素材の採用だけでなく、アップサイクル可能な設計や、分解・組み換えで長期使用できるモジュラーグッズの台頭

- コミュニティ創造:個人制作者とファンが直接つながる「グッズ共創プラットフォーム」の確立。製作過程の共有やカスタマイズ要望の即時フィードバックが可能に

- テクノロジー民主化:AI支援デザインツールや低価格な小ロット生産システムの普及により、誰もが「グッズクリエイター」になれる時代へ

このように、グッズ文化は単なる「推し活」の枠を超え、新しいクリエイティブ産業として進化を遂げつつある。ファンの情熱がイノベーションを加速させ、その革新が更なるファンの共感を呼ぶ——この好循環こそが、次世代のオタク文化の原動力となるだろう。

私たちは今、グッズを通じて「表現」と「共感」の新しい形を模索している。それは単なる商品開発の革新ではなく、人々が想像力を共有し、つながり合う手段として、グッズ文化が進化していく過程なのだ。

この変革の波は、既に世界中のオタク文化の在り方を変えつつある。次の10年で、私たちは更なる革新的なグッズ体験に出会うことになるだろう。そして、その未来を形作るのは、一人一人のファンの創造性なのである。

免責事項:

本記事に記載された情報は、執筆時点での市場動向や技術トレンドに基づいています。将来の予測や展望については、市場環境の変化により実際の結果が異なる可能性があります。また、記事中で言及された商品名、企業名、サービス名は各所有者の商標または登録商標である場合があります。

筆者の知識や経験の限界により、記事内容に誤りや不足がある可能性もございますので、ご了承ください。

本記事は情報提供を目的としており、投資や事業展開の判断材料として使用する場合は、読者自身の責任において判断してください。